ALGO QUE PASÓ Y NOS CONTARON

Al norte resplandece la tierra prometida

(Primera parte)

David González Cantú

Las personas caminan con prisa sin voltear a verla, muchachas con vestidos ajustados y zapatos de tacón, sus cuidados peinados y labios pintados, elegantes y altaneras, como distraídas.

No se ve como una ellas, aferrada aún a la punta del rebozo de su hermana Sara, que le ordenó no soltarla, por el riesgo de que se podía perder entre tanta gente, que como ellos esperaba en la estación, cansados por el viaje, sudorosos, ennegrecidos por el humo de la máquina, que entraba por las ventanas del vagón y los hacía toser después de varias horas de haber llegado.

Sintiendo todavía la vibración y el tracatraca con cierto ritmo del andar del ferrocarril que los transportó desde su tierra, a la ciudad dee Monterrey, que se le hizo inmenso por todo lo que logró ver desde que su cuñado dijo que ya habían llegado.

Nunca había visto tantas personas juntas. Se cubre la boca con su rebozo para no mostrar su sonrisa y emoción; abraza con fuerza el bulto donde carga sus pertenencias; todo lo que ha tenido en su vida; ve a su hermana con sus pies llenos de polvo, igual que los de ella, que sintieron raro el piso de la estación, tan liso y limpio, fresco. Con los ojos bien abiertos, alertas, le dice a su hermana en voz baja al oído: “zonza, no te asustes”, como exorcismo de su propio miedo. Sara le señala con un movimiento de cabeza al padre de ambas, la piel requemada por toda su vida de trabajo bajo el sol, con la guaripa inclinada, el pantalón remendado, fumando un cigarro; finge tranquilidad, como si viajar fuera algo común para él, una labor que realizara todos los días; su silencio y la vista fija en sus huaraches de dos correas, lo delatan: está preocupado.

Ya no sabe qué está esperando, ve a sus hijas acurrucadas a pesar del calor, sus pies descalzos, el polvo en sus faldas, la mirada de niñas extraviadas, todas las cosas nuevas que ha visto en tan corto tiempo, no le permite entender qué es lo que pasa, lo que tiene que venir, todo nuevo, los últimos días en el rancho, la despedida, la conclusión de tener que salir como si estuvieran huyendo del rancho, del futuro que se repitió varios años, trabajar para malcomer, porque los últimos días de seca no había para dónde voltear, ni dónde trabajar, ni dónde pedir fiado para comer, ni a quién arrimarse, porque todos estaban igual.

Cuando su yerno le leyó la carta que le mandó su pariente, aprendido de memoria de tanto deletrearlo, sonó como algo alcanzable, algo posible: “José, ¿qué dice el papel?” “Hay trabajo para ti, tu mujer, tu cuñada y tu suegro. Hay trabajo para todos”, decía la promesa; las palabras no le sonaban huecas, había oído hablar que en la frontera se encontraba trabajo todo el año, en los cultivos de algodón, en diferentes trabajos de la labor; y con suerte hasta podía ser contratado como bracero en el otro lado, regresar al pueblo con buena ropa, botas y sobrero de fieltro, sus mujeres arregladas como damas de la ciudad; sonaba como algo posible, no como las promesas de los agraristas: “compañeros, hay que unirnos y formar un comité agrario, hay que luchar por las tierras por las que nuestros padres pelearon en la revolución”; pero eso involucraba faltarle el respeto al patrón, y el castigo era duro: no volver a trabajar para él.

Sin trabajo, con la única esperanza de llegar pronto a la frontera, sólo falta un último tramo, se daba ánimos, ya lo difícil estaba muy atrás, ya no importaba un día más o una noche.

Al llegar a Monterrey los recibieron con una mala noticia: había que esperar el próximo tren, podía tardar. Un descarrilamiento o algo así, reparaciones en las vías o falta de carros; ¿y si tardaban más tiempo? El poco dinero que lograron juntar para salir del pueblo se podía acabar, lo que juntaron de malbaratar sus escasas pertenencias y lo que sus parientes consiguieron para prestarles era poco; ¿qué tanto podían darles si estaban en las mismas condiciones de jodidez que ellos?

Había momentos que parecía se anunciaban buenas noticias, alguna persona detrás del mostrador, los hombres se amontonaban frente a la ventanilla de venta de boleto, algunos gritaban solicitando un pasaje, la excitación parecía sacar del letargo a todas las personas, de lado a lado presuroso se movían cargando sus bultos, con pasos apurados la masa se deslizaba como una lenta ola hacia las puertas de los andenes, para tratar de subir corriendo a los vagones y conseguir buenos lugares. Falsa alarma, todos regresaban a sus puestos desanimados y de mal humor por la desesperación.

Dos días de camino en tren y tres de espera de cientos de personas en la estación, aunados al calor y el sudor, hacían un ambiente plagado de olores agrios, que se combinaban con los olores de niños que deambulaban en la estación tratando de vender algo: periódicos, pan, lustrar calzado y tratando de agradar a los foráneos, para ver si les ablandaban el corazón y les daban algo de su comida. Y la manera de ir al sanitario era un martirio, todo costaba dinero, mucho dinero, empezando por el restaurant del chino dentro de la terminal; por fuera, el más humilde taco de dudoso contenido, que mujeres ofrecían a cada momento, o ir a tirar el agua costaba, y el dinero cada vez era más escaso.

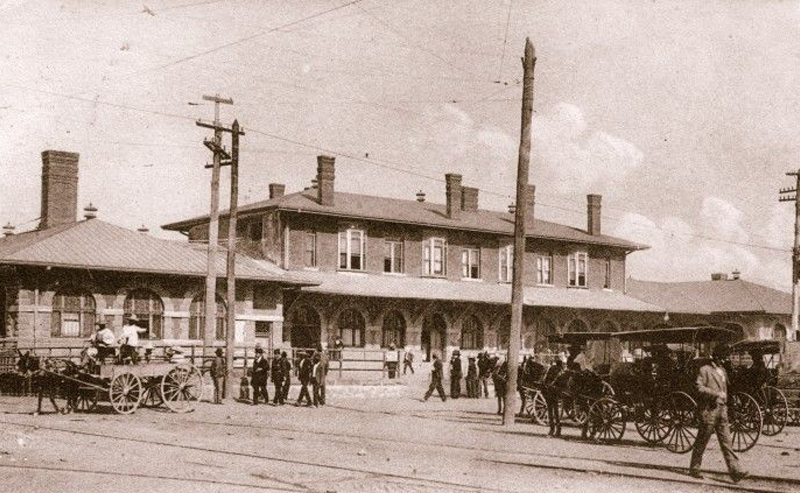

José se detuvo un momento antes de cruzar la calle, admiró el enorme edificio de piedra gris de la Estación Unión, sus enormes puertas, los grandes ventanales y sus techos de varias aguas; se preguntó dónde conseguirían esas enormes vigas y el trabajo que costó construirlo. Comparó en su memoria el cuarto de adobe, donde hasta hacía varios días vivía y al que secretamente pensaba no regresar nunca, las vigas rudas y torcidas del techo, armado con garrocha y tierra, oscuro y bajo, la cocina de varas de jara y palos ennegrecido por el tizne. Pensó en que había un futuro inmediato y posible, que lo que estaban padeciendo no era nada comparado con lo que habían pasado por años de incertidumbre; era sólo un pequeño pago para alcanzar una mejor vida, había quemado las naves y no había para dónde regresar. Eso le iluminó su cara y con una sonrisa de triunfo animó a su familia, a unas cuadras de donde estaban había encontrado un mercado, compró pan y podían aquirir unas sodas, con eso el hambre podía engañarse por lo menos esa mañana.

No era raro que las personas se acercaran, gente que se encontraba en la misma condición de ellos, gente que pedía dinero. El papá le dijo a una anciana: “Mujer, el hambre le pide a la necesidad”. Hombres que les preguntaban si ya tenían trabajo cuando llegaran a la frontera, otros de quienes todos desconfiaban, que les ofrecían arreglar sus papeles para pasar al otro lado (“ahí está lo mejor hombre, puro billete verde”). Por eso no les extrañó que se acercaran dos hombres; un viejo largas patillas y bigote recortado en una fina línea, como de cuarenta años, saco y pantalón a rayas, elegante, camisa blanca de algodón muy limpia y cuello almidonado, zapatos boleados y un bien cuidado sombrero gris texano; con él un joven de 20 a 25 años, también camisa blanca, pantalón de gabardina de pinzas, bien fajado, una chamarra que combinaba con el pantalón, botas igual de lustrosas que su cabello, peinado hacía atrás y embadurnado de brillantina.

[* Continuará mañana…]