Educación pueblerina en libertad

Víctor Vela

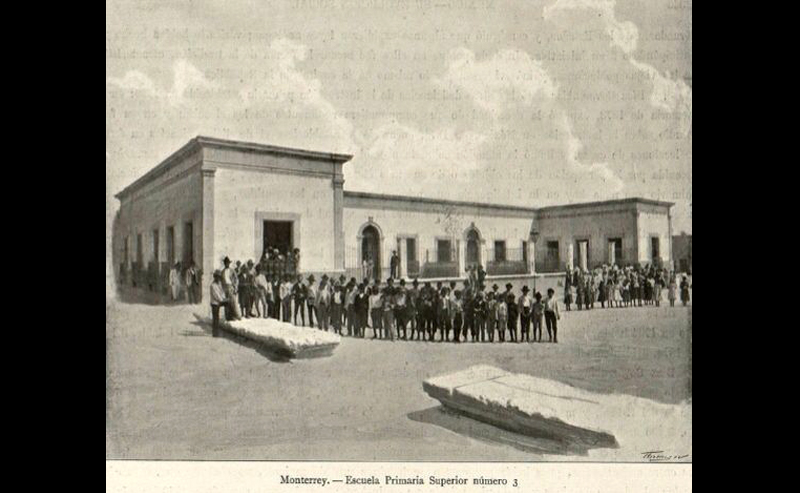

Monterrey.- Marco histórico. La acción emprendida por el mundo europeo para extenderse hacia América a partir del siglo XVI, debió fincarse en los principios marcados por una conciliación cultural, dando prioridad a la educación como el mejor medio para agilizar la integración de los pueblos, en lugar de tener como fondo la colonización, un calificativo derivado de la desmedida ambición material que privó en el espíritu de los conquistadores.

Persiste la opinión de que, en realidad, la educación mexicana ha evolucionado sin poder abandonar, por lo general, los rasgos de la estructura colonial que marcaron su historia. Pero en esa visión de nuestro pasado didáctico casi no se cuenta con la gran influencia del movimiento liberal laicista surgido a escasos dos lustros de la consumación de la Independencia de México. Un proceso que el conservadurismo contuvo, pero renació con notable vigor en la época de la Reforma. Fue la dictadura porfirista la perpetuadora del rezago educativo que apenas empezó a superarse en la víspera del fin de la Revolución Mexicana.

Como excepcional al pasado educativo nacional, influido por la escasa simbiosis cultural, tenemos el caso de Nuevo León, donde al parecer no se daban las circunstancias naturales que limitaban la consolidación social originaria del centro y sur del país.

Plinio Ordoñez sucintamente describe, a través del texto: “Sinopsis Histórica de la Educación Primaria y Normal 1592-1890”, la realidad educativa en términos evolutivos, dentro de una región destacada, desde su poblamiento formal, por la nula contraparte étnica hacia la enseñanza con carácter occidental. En esta obra se destaca la transición de un modelo educativo doctrinal y religioso hacia el surgimiento del laicismo como la base de la educación liberal.

El profesor Ordoñez enfatiza en el memorable papel desempeñado por los “preceptores”, del último tercio del siglo XIX, así llamados a los primeros educadores autodidactas con vocación de enseñar. Estos profesionales fueron notables por su eficacia y disposición de propagar la enseñanza en el medio rural donde, según la historia, fue posible convocar a la población para destinar, los recursos recaudados gracias a la autonomía de los municipios. Ello explica que Nuevo León se distinguiera, en medio de las distintas crisis políticas que se dieron durante más de medio siglo, por sus altos índices de alfabetización, comparados con el promedio nacional.

Como notable es considerado el desarrollo de la formación educativa elemental, reseñado por Ordoñez en la región noreste del estado, especialmente en el caso de General Treviño, hacia las postrimerías del movimiento armado iniciado en 1910; una situación que posiblemente contribuyó en la decisión de otorgar a este municipio, con apremio y a manera de ejemplo, el apoyo para construir las instalaciones requeridas por la propagación de la enseñanza, dentro del plan nacional que veía a la educación como la base para superar la reciente crisis política.

La escuela oficial postrevolucionaria en General Treviño, NL

A pesar de una década de inestabilidad política, a raíz del citado movimiento armado, el sistema de escuelas oficiales prevaleció en el estado de Nuevo León, gracias a los principios de libertad municipal para privilegiar la enseñanza, heredados al movimiento de Reforma surgido a mediados del siglo XIX, limitándose a los recursos del erario local, y las aportaciones ciudadanas, ante la precaria situación presupuestal en los niveles superiores de gobierno.

Uno de los primeros indicadores de estabilidad nacional, durante la década de 1920, fue el fortalecimiento de la enseñanza como esencial en el proceso de pacificación. Bajo esa coyuntura, un grupo de treviñenses residentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, formaron un patronato para construir un edificio funcional que, tal vez por el estilo de su arquitectura, se elevó el costo de la obra, al grado de dejarla inconclusa; hasta cuando el profesor Gorgonio Sáenz y el señor Juan Vela gestionaron, ante el gobernador Aarón Sáenz, la obtención de fondos federales para concluir la obra y ponerla en operación, en 1926, con el nombre de Escuela Primaria Miguel F. Martínez.

Por cerca de 4 décadas este edificio fue emblemático del esmero e importancia de la enseñanza en el municipio, y destacado como una de las mejores construcciones del ramo educativo en el medio rural en el estado. Estaba ubicarlo en la manzana que originalmente estaba la Plaza Cinco de Mayo, el predio rodeado por las calles: al norte 5 de Mayo, al sur Padre Mier, al oriente Juárez y al poniente Francisco I. Madero.

La escuela, que algunos pobladores de decían –al principio– “el Colegio 5 de Mayo”, contaba con seis salones, uno para cada grado, tres al norte y tres al sur; un salón de actos y oficina al centro, separado por dos pasillos a las dos hileras de salones; dos corredores, uno al oriente y otro al poniente, soportados elegantemente por tres columnas cilíndricas moldeadas de cemento cada uno; las paredes eran de sillar y piedra, enjarradas con mezcla de cemento y arena; el piso de mosaicos grises y blancos intercalados como tablero de ajedrez; y el techo de gruesa lámina lisa, ensamblada con canaletas del mismo material, que servían de escurridores hacia canalones de lámina que rodeaban al edificio; el material metálico era apoyado en una estructura de madera de forma piramidal sobre tres caballetes o cimbras de barrote, formando un ático sobre un cielo de madera barnizada que aislaba a los salones en su pate superior. Tenía en total 14 ventanas, con vitrales en forma de cuadrícula, y las 14 puertas, interiores y exteriores, eran de madera de pino.

Había dos accesos al edificio, perfectamente colocado al centro del predio, dotados con banquetas de cemento; una noria con papalote y tanque de almacenamiento, llaves, bebederos y sanitarios con fosa séptica; dos juegos mecánicos, uno sube y baja a la entrada del oriente y un resbaladero en la esquina sureste. Estaba cercado con malla galvanizada importada y, alineados sobre la misma, una docena de árboles cubre vientos.

Ante la vertiginosa y a veces errática evolución del sistema educativo nacional, a lo largo de las últimas décadas, aquel nostálgico edificio fue primero burdamente transformado para alojar la Academia Comercial Profesor Gorgonio Sáenz; y luego derrumbado por completo para dar paso a la integración a un centro educacional elemental que, aunque con toque modernista, rompió con la patente fisonomía de un memorable pasado educativo en aquel General Treviño de mediados del siglo pasado.