El estigma

Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- “Velaremos siempre por nuestra integridad y la de nuestra familia. No elegimos estar donde estamos. Nadie puede elegir su cuna. Quisimos elegir una vida distinta con buenos estudios, los cual nos fue negado en su tiempo a causa de la cacería hacia nuestro padre”, dice el párrafo más íntimo de la carta que fue enviada a la periodista Azucena Uresti para que fuera difundida entre la audiencia de Milenio.

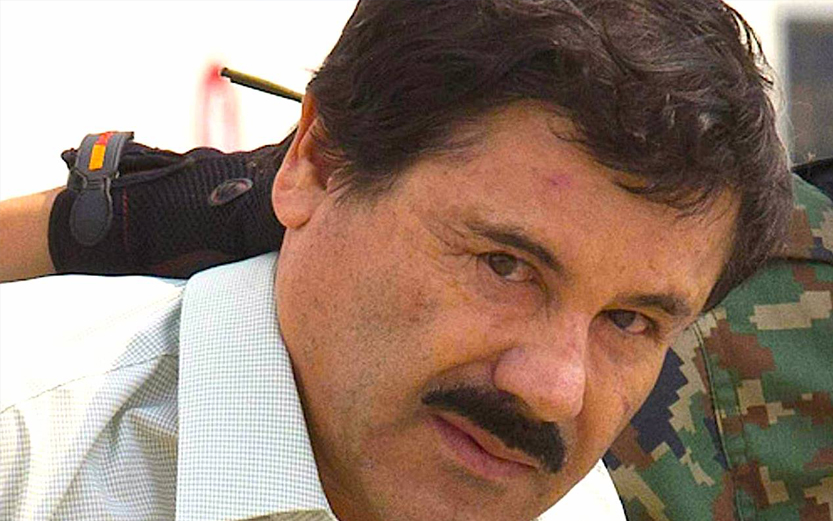

Y cierto, nadie puede elegir su cuna como no puede elegir su ADN, cada uno nace de acuerdo con su circunstancia y con ello va por la vida, para bien o para mal. A ellos les tocó ser hijos de quien en algún momento estuvo entre los delincuentes más buscados en el mundo hasta que fue detenido en Los Mochis y trasladado a una cárcel de alta seguridad. Y, más tarde, trasladado hacia una prisión neoyorquina, donde luego de un juicio espectacular fue condenado a cadena perpetua.

Atrás de esa sentencia quedaban sus hijos que no podían llevar una vida como cualquier otro joven de sus edades y decidieron continuar con los negocios de su padre. El apellido Guzmán pesa y mucho. Para bien y para mal. Bien, porque el apellido Guzmán Loera, hereda una carga simbólica de poder que se expresa en la idea falsa de que la pobreza no necesariamente es una condena vitalicia cuando se está dispuesto a arriesgarlo todo y se es capaz de salir avante en esa decisión. Y mal, por lo que significa vivir a salto de mata y con un futuro por demás incierto donde no basta los grandes montos de dinero.

El mito del Chapo Guzmán lo han comprado miles de jóvenes con la extraña ilusión de que puede ser replicado por otro dispuesto a arriesgar. Y esa lógica, la amplia mayoría, que ha arriesgado ha terminado en el viacrucis de aquella máxima que se le asignó a un capo mazatleco. Sucedió cuando padres y esposas fueron a pedirle auxilio para sus hijos que trabajaban para él y que habían sido detenidos en una marisquería del puerto para ser llevados luego a una prisión de alta seguridad.

Les voy a ayudar con dinero -les dijo con un aire de pesar y cierta desazón- para que sobrelleven la ausencia de su ser querido y contraten un buen abogado, pero, sepan, les dijo enfático que “quienes nos metemos en este negocio tarde o temprano nos alcanza la muerte o la cárcel”.

Les había dicho una gran verdad. Y eso, también, vale más para quienes dirigen organizaciones criminales de cualquier parte del mundo. No hay manera de quitarse el estigma, la identidad, la sangre que corre por sus venas. Su vida será siempre una fuga hacia adelante. Hasta que un día, esa fuga, termine en el momento menos esperado cómo sucedió con su padre y más recientemente con su hermano Ovidio.

Y estos días, cuando a su apellido, le han puesto sus nombres y una recompensa mayúscula es cuando, seguramente en el foro interno, pesa más el estigma, la estirpe, la familia, y deben ser largas las noches y los días. Esa sensación de soledad, el vacío aun cuando estén rodeados de fieles y la imposibilidad, de no poder llevar una vida normal como la llevan la mayoría de los miembros de su generación. A los que, seguramente, les envidian cosas sencillas como verlos disfrutar de la vida incluso en la pobreza. Tener un trabajo y una familia. Llevar y recoger a los hijos en las fiestas infantiles o las escuelas. Compartir un deporte. En fin, lo que todos en algún momento hacemos con nuestras familias.

Y es que los acompaña el apellido y no hay manera de sacudirlo. La herencia es transgeneracional. Y cuando el gobierno de estadounidenses y sus agencias de seguridad suben a sus plataformas digitales a los más buscados no cesaran hasta que los alcancen, cómo sucedió con su padre, Caro Quintero y Ovidio.

En definitiva, la auto confesión de que nadie escoge su cuna y menos el destino de estas familias tatuadas por un apellido, un alias, una historia de violencia, es el reconocimiento de que en la vida todo se paga hasta aquello donde no hay manera de evadirse porque no se tiene la respuesta a su alcance.