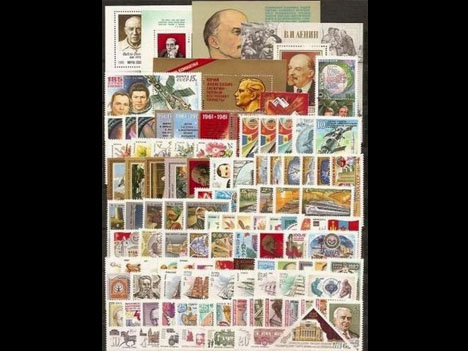

La ex Unión Soviética en 1981

Víctor Orozco

(Tercera de cuatro partes)

Ciudad Juárez.- Nos designaron una bella guía al grupo de hispanohablantes. Se veía cercana a los cuarenta años y no le encontraba la procedencia de su acento. Nos confesó que nunca había salido de Rusia, por tanto, su español era de academia, aprendiendo de sus maestros, un andaluz y una mexicana. Conocía los países del Sur solo por fotografías y películas, pero muy bien. Su aspiración máxima desde joven era estar frente a una enorme canasta llena de frutas tropicales de todos los colores. Pronto se le haría realidad, pues tenía un viaje próximo a Cuba, nos comentó un poco alborozada.

Nos llevó a la Plaza Roja y al Kremlin. En ese tiempo eran los íconos del comunismo mundial y el segundo se asociaba con revoluciones, conspiraciones y espionajes por todo el globo. “Los hilos del Kremlin”, se decía, estaban por todas partes, aunque casi siempre eran ficciones e inventos del aparato propagandístico norteamericano. De cualquier manera, me sentí sumamente emocionado de entrar en la antigua ciudad amurallada de los zares y sede del gobierno soviético.

Pensaba estar pronto frente al cuerpo embalsamado de Lenin y sentir las profundas vibras que invadían el cuerpo, según nos aseguraba Martha de los Ríos en mis tiempos de estudiante. No tuvimos suerte, pues ese día estaba cerrado. Fue una lástima, porque el personaje formó parte del alma de mi generación, quizá mejor conocedora de la historia de la revolución rusa que de la mexicana. Las obras de Lenin, compiladas en más de cincuenta tomos, eran una especie de repositorio de todo lo sabido y por saber acerca de casi cualquier tema: filosofía, economía, teoría política, sociología.

Fue un hombre que conjugó de manera magistral la teoría y la práctica. Su incontrastable prestigio le venía de haber conseguido el triunfo a la cabeza de un pequeño partido de conspiradores eternos, con quienes tomó el poder aprovechando la coyuntura de la primera guerra mundial y el colapso del imperio zarista. En el año de la visita a la Unión Soviética, ya había abandonado el leninismo ingenuo de mi juventud. Probablemente había asimilado el consejo del mismo fundador del estado soviético, dado a sus múltiples seguidores extranjeros: “Comprendednos más, e imitadnos menos”.

No pudimos ver el cuerpo intacto de Lenin, preservado gracias a tratamientos secretos de los embalsamadores soviéticos, pero tuvimos el privilegio de entrar en la catedral de San Basilio, impresionante centro del cristianismo ortodoxo, cuyo exterior lleno de cúpulas bellísimas de distintos colores y combinaciones, se asemeja a una decoración colosal realizada minucia por minucia. No estaba en servicio y en el centro de su altísima nave colgaba una gran plomada que oscilaba de un lado a otro para enseñar la rotación de la tierra.

Fuimos enseguida al museo de la Armería, donde se exhibe una colección impresionante de los artefactos para hacer la guerra, usados a través de los siglos y otros objetos. Me impresionó uno de ellos: el gorro de Monómaco, una especie de corona y sombrero oriental, al mismo tiempo que data del siglo XIV y fue usado por diferentes zares. Tiene en su derredor una piel de marta cibelina y está cuajado de piedras preciosas. Pensé ante la vitrina, en la juventud de nuestros pueblos, frente a estas organizaciones políticas tan antiguas.

A los rusos les encanta presumir que poseen cosas magnas, las mayores del mundo: el territorio, del tamaño de un continente, Aeroflot (a la cual ninguna línea aérea igualaba en número de naves), el hotel ya mencionado, y en el Kremlin, la campana y el cañón del zar. Ambos son portentosos: la primera empequeñece a los observadores que la rodean en un amplio círculo. Nunca se utilizó sino como objeto decorativo, pues además de su peso, que hace imposible colocarla en ningún campanario, tiene una sección fracturada y separada del cuerpo, a resultas de un incendio. Por su parte, el cañón ostenta iguales distintivos monumentales, con una boca cercana al metro de diámetro y un tubo proporcional. Nos informó nuestra guía que se había construido de bronce, a finales del siglo XVI; y su propósito era sobre todo impresionar a los embajadores extranjeros. De seguro lo consiguieron, no solo por sus colosales dimensiones, sino por los bellos labrados externos. Ambos objetos eternizan la memoria de quienes los ordenaron para su mayor gloria, los zares del viejo imperio.

Me pareció que debía mejor recordarse a los artesanos, quienes con las limitadísimas técnicas de la época, pudieron crear obras tan bellas y majestuosas. Son los verdaderos héroes.

Fuimos a la tumba al soldado desconocido, uno de los monumentos-símbolo de la capital soviética, dedicada al millón de soldados y voluntarios que perdieron la vida frenando el ataque alemán a Moscú durante el invierno de 1941-42. La guía nos tradujo la placa conmemorativa: “Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal”. La llama eterna, la impresionante guardia, el ambiente y el saber la cantidad de personas sacrificadas en la batalla, sobrecogen el ánimo y provocan un estremecimiento.

Dos grandes interrogantes me surgieron después de visitar los almacenes GUM, la famosa tienda inaugurada en las postrimerías de la era zarista, convertida a mediados del siglo XX en uno de los orgullos mercadológicos de la URSS. El sólo edificio era para impresionar a cualquiera, por sus diseños arquitectónicos y su magnificencia. Albergaba a centenares de tiendas tal vez, de las que pudimos ver apenas unas cuantas. Detuve los ojos en una zapatería, recordando que uno de los puntos clave de la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, además de la producción de acero, era la fabricación de zapatos. En ambos indicadores, los norteamericanos al final perdieron la justa. Sin embargo, hubo algo que llamó mi atención de los exhibidores: había dos o tres estilos y no más, en contraste con la variedad alcanzable en México. Seguro que esta circunstancia provocaba la frustración de los consumidores, sobre todo de las mujeres.

La otra cuestión se produjo cuando visitamos una librería. Obviamente no pude saber la gama de títulos en ruso, pero sí los publicados en otros idiomas. Desde luego predominaban los de historia soviética, hegemonía a la que no se sustrae ningún país, por cierto. Compré algunos en español, entre ellos una abultada novela llamada Siberia, de un autor que no recuerdo, cuya lectura me capturó y me duró todo el vuelo de regreso. A la hora de pagar, advertí que las cajeras, en lugar de las usuales máquinas registradoras automáticas, empleaban ábacos. Conocía estos adminículos desde niño, pero nunca había visto la rapidez con que se pueden hacer las operaciones aritméticas por quienes poseen la destreza en su uso. Las mujeres movían los dedos con una pasmosa velocidad y tenían el resultado de la suma de manera casi simultánea con la entrega del último objeto. Pero, me preguntaba: ¿Cómo es que la URSS, ganadora de la carrera espacial a los norteamericanos, algo que exige la acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos de una increíble magnitud y complejidad, usa ábacos en las tiendas y se estanca en la monotonía de sus zapatos?