La izquierda, hoy

Abraham Nuncio

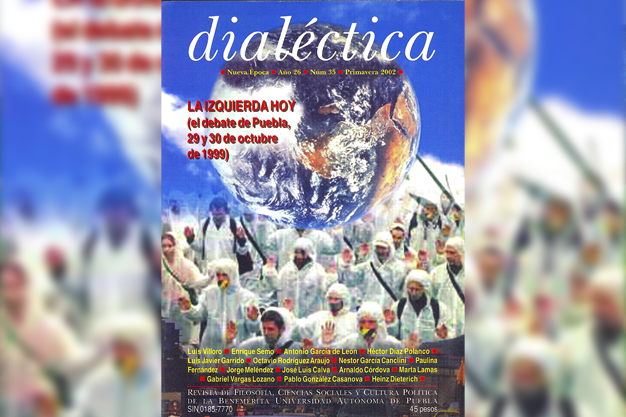

Monterrey.- Con el título La izquierda, hoy, la revista Diálectica, publicada en el ámbito editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), recogió un importante debate en el que participaron –si conté bien– 35 intelectuales de diversas corrientes y posiciones entre el 29 y el 30 de octubre de 1999.

El encuentro fue atendido a partir del proyecto del historiador Enrique Semo y en su convocatoria y organización contó con Enrique Doger Guerrero, entonces rector de la BUAP.

En ese debate de hace 25 años gravitaban varios episodios internacionales y nacionales, más o menos recientes, que habían impactado profundamente a la izquierda: el eurosocialismo (parlamentarismo y recambio periódico de los gobernantes mediante elecciones), que pronto derivó hacia la socialdemocracia.

En lo económico, el llamado Estado de bienestar se disolvía y era sustituido por el pacto neoliberal Reagan-Thatcher. En la URSS las reformas gorbachovistas de restructura (perestroika) y la liberalización y transparencia (glásnost) serían los heraldos negros de su colapso en 1989 y disolución formal en 1991.

El capitalismo se levantaba triunfante de la guerra fría y este triunfo se tradujo en la unipolaridad, el discurso único y la fabulación del fin de la historia con centro en Estados Unidos. La marcha hacia una integración nucleada por la izquierda del Sur global, simplemente se hizo añicos. La dispersión consecuente desembocó, para los países al sur de la potencia americana, en la versión del irónico Consenso de Washinton.

Tras el golpe brutal del Estado al movimiento democrático de 1968 y las guerrillas urbanas y rural –en cierta medida una de sus consecuencias–, México vive varias crisis que darán lugar a la ruptura en el seno del gobierno-partido postrevolucionario y a la emergencia de un primer proyecto nacional, con visos de disputarle efectivamente el poder a la decadente diada, en manos de la llamada Corriente Democrática cuyo líder es Cuauhtémoc Cárdenas. De esta ruptura surgirá el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde la derecha se registra el fortalecimiento del Partido Acción Nacional (PAN), fenómeno que se aúpa en la cresta del corte a la concesión bancaria por el gobierno de López Portillo.

La imposición neoliberal da al traste con diversos movimientos sociales y estructuras institucionales: la Tendencia Democrática de los electricistas, símbolo del quebranto en las organizaciones sindicales de izquierda; la lucha democrática de los estudiantes y maestros universitarios; la izquierda partidaria definida por el socialismo, y aun la ciudadela priísta. Privatizaciones, apertura indiscriminada y liberalización del mercado, neopanismo, bipartidismo tecnocrático, magnicidio, rescate bancario, pisoteo de los derechos humanos van minando hasta menguar definitivamente el consenso del PRI.

El siglo XX cierra, para México, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y la victoria de la oposición sobre el PRI en la Cámara de Diputados y la de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno de la ciudad de México.

En el tema de los proyectos alternativos, los intelectuales de Puebla consideran al EZLN y al PRD. Sin dejar de reconocer a uno y otro sus aportes en los distintos planos de su acción e influencia, son más las críticas que reciben en cuanto a su efectiva capacidad de impulso al cambio social.

El neocardenismo logra unificar a la izquierda gracias a la perspectiva de que, por primera vez, esta fuerza –la hegemónica que proviene del PRI y la que se identifica con el socialismo– pueda derrotar en la arena electoral al viejo partido-gobierno.

Vástago de ese movimiento es el PRD. Traslada las luchas de la izquierda al hemiciclo parlamentario. Desde ahí se opone a los efectos neoliberales de la política económica y a los vicios del sistema, pero su composición y prácticas internas eran presagio de su fracaso futuro. Las bases perredistas no parti- cipaban sustancialmente en las discusiones decisorias del partido ni en un aprendizaje político que las condujera más allá de las campañas electorales detrás del caudillo y de quienes buscaban puestos de poder. Un craso oportunismo sustituía a las convicciones ideológicas y el pragmatismo resultante apenas daba para intentar reformas que, al cabo, sólo podían fortalecer al sistema.

El lenguaje del EZLN surte frescura y su matriz reivindicadora de valores erradicados de la vida pública en torno a las comunidades indígenas, así como la figura carismática de Marcos, le atraen seguidores internacionales y nacionales. Su imán principal es la renuncia al poder por las vías que ha establecido el sistema e inscribe su plataforma de lucha en la sociedad civil. Pero la disputa por el poder público tiene su mayor peso en las elecciones y el neozapatismo no logra articular un programa que contemple los grandes problemas nacionales ni una estrategia para darles solución.

La izquierda trabajaba en 1999 por la alternancia en la Presidencia de la República a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, que encabezaba al PRD. La derecha –potencial y en acto– y ciertos liberales del sector mímesis hacían otro tanto a favor del panista Vicente Fox.

Intelectuales de izquierda se reunían en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a fines de octubre de ese año para discutir sobre esta fuerza política (revista Dialéctica, 35, nueva época).

Los movimientos sociales que habían cobrado gran entidad y un importante reconocimiento social y político eran el feminismo, el ambientalismo y el LGTB. Martha Lamas, una de las dos únicas mujeres en el encuentro, desechaba la identidad del feminismo a partir de la mera existencia de las mujeres, y establecía la categoría de género como un producto cultural de cuyo análisis desprendía la diversidad dentro del movimiento feminista, si bien el tema no había ocupado en la izquierda el espacio merecido. Atenidos a diferentes análisis, lo mismo podría decirse del ambientalismo.

Entonces la globalización capitalista y el mayor desarrollo científico y tecnológico se intersectaban para constituir el mayor poder en manos del menor número de individuos en el mundo. Su traducción a la comunicación masiva estaba por dar el salto cualitativo. Pocos años después haría de sus medios –redes sociales incluidas– un poderosísimo instrumento de control. Control que si ha de cobrar un significado preocupante ese es el que se manifiesta en las universidades, donde reina una nueva escolástica estéril, represiva y autoritaria –dirá Heinz Dieterich–.

A lo largo de la historia, e ideológicamente desde la revolución francesa, la izquierda ha sido promotora de los mayores cambios políticos y sociales: desde el paso del soberano unipersonal al soberano colectivo hasta la conquista de los derechos de los individuos en el mundo cívico-político, laboral, agrario, de seguridad social y acceso a la educación. Todas esas conquistas en relación con la sociedad y el Estado, que por lo general se identifican con la democracia, cobraron su más alta expresión dentro del tejido de la sociedad capitalista en el Estado de bienestar. Varios expositores valoran la figura de Keynes tanto como la de Marx.

Naturalmente, la izquierda promovió la primera revolución socialista en la historia de la humanidad y el Estado socialista con sus grandes logros y, en la versión soviética, su enorme fracaso.

Reformas y revoluciones han sido el legado de la izquierda. Los intelectuales reunidos en Puebla no estaban lejos de registrar la primera oleada en América Latina de gobiernos de izquierda y progresistas surgidos de intensas jornadas electorales. Las grandes masas ajenas al significado político del voto aprendieron a ejercerlo e hicieron posible el triunfo de fuerzas de izquierda.

El cambio es el presupuesto esencial de la izquierda. Un cambio que se puede intentar desde arriba, como tradicionalmente lo hacen los partidos políticos (PRD, en México, por ejemplo); pero también desde abajo, desde la sociedad civil, como subrayó el EZLN.

El aspecto de mayor búsqueda y riqueza de la discusión marcaba una considerable dispersión acerca de las definiciones de la izquierda: ¿qué es, qué significa, cuál es su valor social como instrumento de cambio?, ¿en qué consiste ser de izquierda? La palabra identidad es una de las que se destaca con mayor frecuencia en las diferentes intervenciones.

Por izquierda Luis Villoro entendía una “actitud social común” ante la dominación y la disposición disruptiva del estado de cosas creado por ella para transformarlo. Esta condición supone reconocer la injusticia y combatirla, tanto lo electoral como en lo cultural y organizativo, que es desde el cual se puede mantener viva la utopía. “Toda izquierda que prescinde de la utopía termina haciendo una política de derecha”, argumentó Luis Hernández. La restauración –desde la tercera vía o el centrismo armado de un sincretismo ideológico– siempre está al acecho y la democracia, definida sólo por la recurrencia electoral, puede ser presa fácil de esa amenaza permanente.

Para Arnaldo Córdova, la izquierda es una postura asumida personalmente por los individuos frente a problemas comunes que requieren soluciones del mismo orden. Históricamente lo ha hecho dando un contenido diametralmente distinto a los valores burgueses. Patrimonio de la izquierda –apuntó Ilán Semo– ha sido parte del bagaje de los liberales.

Tantos fueron los agentes del cambio mencionados que la parvada nubló la claridad. Dieterich puso en perspectiva la vigente pregunta leninista de qué hacer. El cambio hacia una sociedad poscapitalista requiere un proyecto histórico en que se contemple la conquista del poder del Estado y del poder del pueblo.

Ese cambio radical ya sólo es posible con un programa nacional vinculado orgánicamente a un programa regional en América Latina y a un programa mundial. Antes había hablado de un bloque regional de poder potenciado por un bloque regional de poder popular. Las condiciones económicas, sociales y tecnológicas están dadas para ese cambio. No así las condiciones subjetivas, sino en su base material: la gran mayoría de los excluidos. Falta en éstos la conciencia de clase. Hoy urge una discusión de la izquierda similar a la de hace 25 años en Puebla.